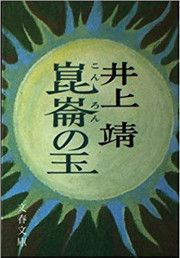

井上靖「聖者」を読んだ

聖者 井上靖

往古中央アジアには多くの遊牧民族が住んでいた。牧草に恵まれた広井草原にも、山また山の重なった深山の盆地や斜面にも、あるいは単独にあるいは連合の形で互いに協力して、大小の遊牧民族が帳幕を営んでいた。そうした遊牧民族の中で史上に最も現れているのは、ギリシヤ人がスキタイと呼び、ペルシア人がサカと称した種族であった。中国の古書では塞(さい)と呼ばれている。紀元前七世紀から前一世紀まで活躍した民族で、前三世紀にはアレキサンドロス大王の遠征軍がこの地方に進出して来るが、アレキサンドロスの威力を以てしても、この小弓を巧みにこなす騎馬戦に長けた遊牧民族をいかんともすることはできなかった。しかし、三世紀頃からサカ続の氏族連合が崩れ始め、次第に新たに出現して来た匈奴に舞台を譲らなければならなくなって行く。

これから物語ろうとする説話は、前六世紀中葉、サカ族が夥しい数の氏族に分れ、それぞれが住み着いている聚落と、それに従属する放牧地を持って、まだ互いに争っていたサカ族擡頭気の頃のことである。

天山山脈の北側にクンゲイ・アラタウ、テルスケイ・アラタウ両山脈に南北を限られた大きな盆地があるが、そこにサカ族の一氏族三千ほどが帳幕を営んで聚落を作っていた。移動できる幕舎もあれば、半ば土を以て固められた包(パオ)とも土屋ともつかぬものもあった。こうした住居の形式からも明らかなように、ここに住むサカ人たちはもと天山北方から遠くオビ、エニセイ領河上流地方にかけて草地を求めて移動していたが、何代か前からこの地に住み着いて、狩猟と放牧と農耕とによって生計をたてるようになった。

盆地は見渡す限りの草原であった。盆地の南部には屏風を立てたように聳えているテルステイ・アラタウ山脈は同じような形の年中真白く雪で覆われた峰々をどこまでも列ね、北方に望めるクンゲイ・アラタウ山脈も同じように連峰を列ねているが、この方は盆地へ落ち込む斜面はゆるやかで、一木一草も生えぬ茶褐色の裾を長く引いていて、太陽の沈む時はえも言われぬ美しい色調に染まるが、その他の時は不毛の土質だけが持つ荒寥とした感じを持っていた。

聚落は盆地のほぼ中央部、小さな丘陵が波打って高原地帯の様相を呈している地域にあった。住民たちの住居はあるものは高処にあり、あるものは低処にあって、従って聚落の中には曲がりくねって、遠くから見ると聚落全体がすっぽりと鬱蒼とした森に包まれていた。冬季には一ケ月間降雪を見るが、他の季節は気候概して温暖で雨量も多かった。五月頃盆地を囲む山脈から雪解けの水が流れ出し、それぞれの山脈の麓にある二本の川が収めきれなくなると、水は盆地に溢れたが、サカ人たちの聚落までを襲うことはなかった。彼等は毎年のように起る洪水から自分たちをも畜類をも守るために、中央部の高原地帯に聚落を構えていたのである。

天山北方からアルタイ山脈北方周縁部にかけての広大な地域には、同じような盆地が数多く山脈の襞々の中に匿されており、その殆どがサカ人たちの定着地域か遊牧地になっていたが、気候が温暖な点からも、土壌が肥沃で牧草が豊富な点からも、外敵の危険が少ない点からも、この二つのアラタウ山脈に囲まれた盆地ほど遊牧民たちにとって理想的な定住地の条件を具えたところはなかった。

ただ一つこの聚落の持つ欠点と言えば、泉が一つしかないことであった。泉は聚落の南西隅の丘陵の裾にあった。巨大な円形の屋蓋が石と土で固められ、それにすっぽりと包み込むようにして四六時中水が湧き出している泉池が置かれてあった。泉には泉の鍵を預かっている聖者が居て、日没後ある時間が経過すると泉の入口の二つの門は閉められ、暁方白い光が漂って来る時刻になるとその二つの門は開けられた。聚落の人々は泉の門が開いている間ならいつでもその水を汲むことができた。水は首長から牧夫まで一日に定められた大きさの甕一杯ずつしか汲むことを許されず、甕一杯の水がこの聚落の住民一人が一日に自由にすることができる水の量であった。水に関する限り上から下まで平等だった。

泉には人一人が身を屈めて這入ることのできる入口があって、甕を持った男女は次々にその入り口をくぐり、まず入口をくぐった場所に設けられてある神の祭壇に額ずき、それからその横手の聖者の坐処である小さな洞窟の方に頭を下げ、そして螺旋状に刻まれてある階段を降りて行く。階段は十二、三段であるが、足元が暗いので注意して降りていかねばならない。屋蓋に覆われた泉の内部の採光は半円型屋蓋のほぼ中心部に造られてあるただ一つの天窓に依存しているので、階段を降りて行く足元が暗いばかりでなく、泉池の面も暗ければ、水を汲む足場も暗かった。水汲みの人たちは泉池の周縁に造られてある自然にできている石畳の道を伝って泉池を半周し、別の階段を登って別の出口から出ていくようになっている。

この聚落の人は毎日のように水を汲みに来るが、泉の内部が水をいっぱい湛えている冷んやりした石の洞窟でもあるという以外、いかなる正確な映像をも瞼に浮かべることはできなかった。いかなる日でもその洞窟の内部は神秘的な暗さを持ち、そこに漂っている空気は冷たかった。

この泉は聚落民に対する水の供給場所であるばかりでなく、信仰の霊地でもあった。水は肉体的な生命の糧であるばかりでなく、精神的な生命の糧であった。聚落民たちにとっては泉は神の宿る処であり、神の祭壇であった。この聚落のサカ人たちが甕一杯の水で満足し、決してそれ以上を望まない理由もここにあった。もし彼等の心に悪魔が宿って、自分だけ余分に水を得ようと欲するなら、いくらでもそうすることができた。毎日のように泉にやって来て泉が開いている間中泉の入口の洞窟に坐っている泉番の老いた聖者は盲(めし)いていたからである。しかし、未だ曾てそうした事件は一度も起こらなかった。サカ人たちは泉をも、その泉番である聖者をもこの上なく尊崇し、この上なく怖れていた。

甕一杯の水は人間一人が生きて行く上に決して充分な量ではなかった。が、老人も嬰児も同じ量だけの水を得ていたので、それを遣繰(やりくり)すれば、一家の飲料に当てる水を確保した上でその余りを野菜の栽培とか他の用途に回すこともできた。ただ夥しい数の馬や羊は水のためにこの聚落に停め置くことはできなかった。羊の遊牧地や馬の飼育地は十里も離れたテルスケイ・アラタウ山脈の麓を流れている大河の水辺に設けられており、そのために聚落の若者たちの何分の一かは常に交代で彼らの定住地を離れていなければならなかった。

水が少ないということは、住民の生活を足らぬがちの煩琑な労多いものにしていたが、しかし、一方で彼等はまた水の少ないということに恩恵を蒙っていた。この二つのアラタウ山脈に匿された聚落にはもの何十年も内紛というものがなかった。他の氏族では首長権をめぐっての対立や抗争が年中あとを絶たなかったが、この氏族ではそうしたことはなかった。泉を神として祀ることによって誰も不足がちの水で満足していたし、水の分配に関する限り首長、牧夫の別なく公平平等であったので、誰も他を羨み嫉むというような気持ちを起こさなかった。また水が不足している盆地であるということで、他氏族の侵寇の的となるようなこともなかった。サカ人たちは、種族の全く異なった他の遊牧民族の侵寇に対しては、氏族連合という形で当たっていたが、氏族と氏族との関係に於ては依然としてまだ弱肉強食の掟から解放されていなかった。常に悶着を起し常に争っていた。そうしたたえざる同族の闘争にこの聚落が捲き込まれないでいることのできるのも、謂ってみれば泉が一つしかないお蔭であった。定住している住民たちにこそ楽園であっても、他の氏族の者たちには頗る魅力のない土地であったのである。

ある年の六月の終りのころである。聚落の首長の家ではエニセイ川上流の他氏族の聚落からやってくる一人の若者を迎える準備に忙しかった。二十七、八年前にそこに人質として取り上げられ、そこの帳幕の中で生い育った若者が、この日帰されて来ることになっていたからである。その報告は数日前に、その氏族から派せられて来た使者によって齎されていた。若者が人質としてとられた時は生まれてから何程も経たない嬰児のことだったが、若者は今日では三十歳に近い年齢に達している筈であった。

その日の首長の家には朝から聚落の男女が忙しく出入りしていた。男たちは家の前の広場に宴席を作り、羊皮のじゅうたんを何十枚も敷き並べ、あちこちに燭台を配したり、楽器を準備したりした。女たちの方は幾つかの甕を酒で満たし、料理を作り、宴席を花で飾らねばならなかった。その日一日忙しく動き回っている男女の間を、絶えず刺激的な羊脂の煮える臭いが吹きつけていた。

日没の頃、若者はひとり馬を走らせて聚落にはいって来た。迎える方は若者に何人かの他氏族の男たちが同道して来るものとばかり思っていたので、若者の現われ方は聚落民にとっては多少意外だった。若者は武装していた。刀剣を吊り、弓箭を背に背負っていた。そうした若者の姿は、もう何代も武装というものを持たぬようになっている聚落の民の眼には物々しく異様に見えた。聚落の古老たちは馬から降り立った若者を取り囲んだ。二十年前にエニセイ川の流域の帳幕まで送り届けた嬰児の成長した姿を己が眼に収めようとしたのである。古老たちはそれぞれに驚嘆の声を口から出した。この聚落のいかなる若者よりもたくましい広い肩と鋭い眼を持った、見るからに非凡精悍な若者であったからである。

若者はいまこの聚落の首長になっている兄の前に進んで行って、自分が育った氏族の作法に随って帰国の挨拶をした。動作はきびきびとしており、威は自らその挙動進退に具わっていた。

若者は己が父と母の姿を探した。やがて若者は彼の両親が十年ほど前に相次いで身罷っていることを知ると、こんどもまた己が育った氏族の習慣に随って、地に膝まづき天を仰いで哀悼の意を表した。その時だけ若者の面は悲しみの色で曇ったが、それは一瞬のことで、若者は立ち上がると定めてある己が席に就いた。が、若者はすぐまた立ちあがらなければならなかった。泉を預かる聖者が何人かの男にみちびかれて、そこから見えている坂道をのぼって来たからである。

老いた聖者は左右から男に付き添われて危なっかしく一歩一歩足を運んで来た。坂下に老人の姿が見えた時から、宴席には聖者を迎える緊張した厳粛な時間が流れていた。聖者が首長と同じ血を分けている若者に祝福を垂れるために、めったにないことであったが、泉の傍らの彼の庵を出て、この宴席に足を運んで来たのであった。

若者は宴席に現れた聖者の前に進んで、一人の古老の口から出る言葉を、そのあとから己が口から出した。自分はこれからこの聚落の一員として泉の神を崇め、その心に違わぬように努める。聚落の他の人と同じように一日にひと甕の水を賜わらせて戴きたい。一滴の水にも神の心が宿っている以上かりそめにも粗末に取り扱うことなきを誓う。つまり若者はこの聚落に生きる人間としての宣誓を聖者の前で為したのであった。

聖者は若者が己が席に帰ると同時に立ちあがって宴席を出、来る時と同じように男たちに付き添われて坂道を帰って行った。宴席の人たちは聖者の姿が全く見えなくなるまで、聖なるものに接した敬虔な思いに打たれて、息を詰め繭ひとつ動かさないでいた。

若者の眼には水に関して絶対の権限を持っているという老人が、一人の無気力な愚鈍な廃人にしか見えなかった。盲いた顔は醜く、ついに一言をも口から発しなかったその態度にも解しかねるものがあった。自分が強いられて為した宣誓の言葉さえ、相手の耳に伝わったかどうかも疑わしかった。盲いているばかりでなく、聾ではないかと思われた。

大体若者には泉を神として崇めるというそこのこと自体が奇異なことであった。若者は水に少しも不自由しない聚落で育っていた。聚落を半ば取り巻くようにしてエニセイ川の支流は流れており、聚落の中には幾つも泉が水を噴き出していた。が、泉というものは畜類の水吞場である以外、さしてこれといった役割は持っていなかった。と言うのは、何軒かの家が共同でそれぞれに井戸を持っていたからで、さらに水を必要とするなら、幾つでも新しい井戸を掘ればよかった。

若者は火を神と崇めて来てはいたが、泉を神として崇めるような信仰にぶつかったのは初めてのことだった。自分が生まれた氏族が他のサカ人とは異なった習俗を持ってるということは噂に聞いていたが、なるほどこれは厄介なところに来たものだと思った。

宴席は、若者の眼にはひどく貧しげに見えた。酒も少なく、しかもその量は限られていて、一人の酩酊者もなかった。楽の音につれて聚落の娘たちは踊ったが、こうした席にはつきものの火の祭壇が設けられていなかったので、娘たちの動きはみだらな想念を掻きたてる影も伴わず、炎の舌の妖しい揺らめきもなく、やりきれないほど単調で退屈であった。若者は自分の長い囚われの生活に対するねぎらいの宴が少しも盛りあがらず、しかも深更に到らずして終ったことを呆気なく物足りなく思った。

その翌日、聚落の主だった者たちは首長の家に集まって聚会を開いた。新しく現われた首長の家の若者に付与する権限と役割を定めなければならなかったからである。若者もその聚会に出席したが、若者はその席でゆうべひと晩考えたことを口に出した。

「この聚落では泉をもう一つ掘ることはできないのか。自分の経験では一つの泉があるところには必ず他の泉を求めることができる。何はともあれ、いまある泉の周辺を掘ってみることだ」

古老たちはこれほど不遜な言葉を聞いたことはなかった。現在の神在す泉のほかに、もう一つの泉を求めるということはいかなることであるか。老人の一人は自分が余り長く生き過ぎたためにこのような怖ろしい言葉を耳にするのだと言い、他の一人はこうした若者の出現は自分たちの泉の神への信仰が薄らいでいることに対する神の怒り以外の何ものでもないだろうと言った。そして聚会は閉じられた。

集会は三日後に新たに開かれた。若者はこんどは泉を掘るという問題は撤回して、いまの泉から一人甕一杯の水を汲むのを改めて、一人二杯にしてはいかなるものかと、新しい提案を披露した。

「自分が知るところでは、夜門を閉めるときは多少泉の推移は下がっているが、翌日門を開くと、いかなる日も泉はまんまんと水を湛えている。泉の持つ水の量に水から限界があるにしても、現在の倍の量の水を汲みだしても、よもや泉が涸れることがあろうとは思わぬ」

この場合も、若者の発言は聚会をたちどころに打ち切らせるに充分なものであった。神から一杯の水を与えられていることに満足しないで、二杯目を求めるとは何たることであろうか。甕一杯の水こそ神の定め給うた量であって、神には神の考えがあってのことである。それに文句をつけるなどということは考えただけでも怖ろしいことであった。神の定められた掟を守っていればこそ、今日までこの聚落の者は平穏に生活することができたのである。若者の兄の首長は怒りに顔を震わせ、古老たちは若者の心から悪魔が去るのを待って改めて聚会を開く以外仕方ないとし、一人、二人というように座を立って行った。

三度目に聚会が開かれたのは十日ほどあとであったが、その十日ほどの間に若者はさらに泉に関して新しい知識を用意していた。その新しい知識というのは、泉の鍵を預かっている聖者が何の取柄もない老いた廃人以外の何ものでもないということであった。

聖者は盲いているばかりでなく、若者が初対面の時、観察したように聾であり、しかも殆ど言葉というものは口から出されなかった。一日中同じ短い言葉を口の中で呟いているが、誰もその呟きの意味を知ることはできなかった。こうした点からみると、聖者は盲いて聾であるばかりでなく唖であるかも知れなかった。聖者の呟きは言葉でなく、何の意味も持たぬ幾つかの音を繋ぎ合せたものを、習慣的に口から出しているだけのことと見ることができた。そうした廃人同様の聖者に泉の門の開けたてができよう筈はなかった。それを聖者に替って受け持っているのは、孤児で、聚落からこの聖者に奉仕するために何年か前に聖者のもとに差出され、それ以来聖者と共に暮らしている十七歳の娘であった、もしも聖者に多少でも他の聚落民よりましな点があるとすれば、それは彼が聚落民の誰よりも高齢であるという一事であった。聚落の古老たちも聖者が何歳ぐらいであるかは見当がつかなかった。彼等が生まれてもの物心がついた時、既にこの人物は泉の鍵を預かっている聖者であったからである。

第三回目の聚会の席で。若者は言った。

「泉の鍵を預かっている聖者はものが見えず、ものが聞こえず、ものが言えない。一体彼は何を為しているのか。夜と暁け方に、泉の入口の戸を開閉するが、それさえも現在は自らの手では為していない。毎日のように泉の入口の洞窟に坐っているが、仕事と言えばただそれだけでのことだ。聖者はその奇妙な役割のために聚落民の尊敬を受け、食物を供されている。尊敬より寧ろ憐れみを与うべきだ。彼はその奇妙な役割のために口と耳と目の働きを失っている」

これだけ口に出した時、若者はあらゆる罵声と怒号がいっせいに自分をめがけて殺到して来るのを知った。瞬間若者は本能的に身の危険を感じて立ちあがったが、すぐその場に倒された。若者は多勢の男たちに担ぎあげられ、広場のまん中に据えられた上で、全く身動きしなくなるまで殴られ、鞭打たれた。

若者が蘇生したのは聚落からはるかに離れた草原のまっただ中であった。普通なら蘇生できぬ筈であったが、たくましい若者はいったんのめり込んだ死の淵から奇しくも弾き返されたのであった。

まっ暗い夜であった。若者は身動き出来ぬ自分の体の到るところに何者かの手で薬草が捺(お)されているのを感じていた。草の束は傷口の一つを捺すと、そこを離れて次の傷口へと移って行く。傷は若者の体全体に無数の口をあけていたので、若者は痛みを伴った冷たい感触が次々に全身を這うのを感じていた。若者は再び意識を失った。

次に蘇生した時、若者は自分が牧草小屋の中に横たえられていることを知った。食べものは若い娘の手に依って運ばれて来た。若者が自分を救ってくれた娘が、聖者と一緒に住んでいる娘であることを知ったのは、それから何日もあとのことであった。娘は聚落に死人が出た時いつも聖者に替って、その幕処である草原に出掛けて行き死者の霊を祀るのを仕事としていた。そうしたことのお蔭で、若者は息絶えていなかった己が体を娘に発見されたという幸運を持ったのであった。

若者は傷が癒えると、ある夜囚われ人として育った遥か北方の帳幕を目差すために、その牧草小屋を出た。娘は送ってくれた。若者は心から感謝の言葉を述べたが、娘は自分は神に仕える者であり、神の心に沿うことを為しただけであると言った。娘は狂信者特有の固い表情を持っていたが、心優しいところがあり、その優しさのために、若者は一命をとりとめることができたのであった。

事件のあと、聚落では異端の若者についてのうわさがひとしきり盛んであった。誰一人彼が蘇生して遠い他氏族の帳幕へ帰って行ったことを知る者はなかった。サカ人たちは死者を原野に棄て、鳥や獣の餌にして葬る風習があったので、若者もそのようにしたのである。そして今は若者がこの聚落の首長の家の出であることなど誰も信じていなかった。エニセイ上流の一氏族は人質を返して来る替りに、とんでもない悪魔を派して寄越したのだ、聚落全部の者がそのように思っていた。

二つのアラタウ山脈にはさまれた草原の帳幕に、曾て経験したことのない大きな異変が起ったのは、若者の事件があってから丁度一年経った時であった。

突如聚落は三百ほどの騎馬の集団に襲われた。襲撃者たちは聚落の路地路地に馬を乗り入れ、聚落の隅から隅までを馬蹄にかけてから首長の家の前に落合った。聚落の主だった者たちは集められた。聚落の男たちはこれほど驚いたことはなかった。一年前に自分たちが打ち殺したとばかり思っていた若者が、襲撃者たちの頭領であったからである。

聚会はすぐ開かれた。古老たちとしても若者の要求を鵜のみにする以外に術はなかった。若者が兄に替ってこの聚落の首長の地位に就くことを宣すると、聚会は直ちにそれを承認せざるを得なかった。

若者は會って自分に惨かった兄を一介の牧夫の地位に落し、自分を殺そうとした古老たちにもそれぞれ同様な運命を与え、新たに聚会を組織する聚落の新しい指導者たちを任命した。任命されたのは若者ばかりだった。

その夜、新首長の家の前には火の祭壇が設けられ、兵たちは聚落中から徴収した酒を浴びるように飲んで、際限なく酔い痴れた。火は深更まで赤々と焚かれ、それを回って為される平太たちの荒々しい乱舞は、この聚落が初めて経験する騒擾として聚落民のただ一人をも眠らせなかった。

この日を境にして、これまで平穏そのものだった聚落は全く異なったものになった。殆ど信じられぬようなことが、次々に聚会で決められた。

まず聚落民の気持を動顚させたのは、甕二杯の水が聚落民一人の一日の水の量に改められたことであった。そしてこれに依って泉に異変が起らない場合は、やがて一日の水の量は甕三杯にも四杯にも改められるだろうということであった。新しい布令が出た日は、誰も与えられた水に対する権限を行使する者はなかった。この聚落に駐屯している他氏族の兵たちだけが、泉に群がって何の頓着もなく、水を何杯でも汲みあげた。

これと同時に、泉の祭壇は壊され、泉番の聖者は泉に立ち入ることを禁じられた。これまで毎日のように娘に手を引かれて泉の一口に設けられてある己が坐処に向う聖者の姿が見られたが、その日限り聖者は泉番の地位を追われてしまったのである。

若者はこの聚落民にこれまでの水に対する観念を改めさせ、彼等の生活を充分に水を使う新しい形態に切り替えさせるには、全く廃人以外の何ものでもない聖者を皆のみせしめにする必要があった。唖で聾の老いた盲人は、これまで人をたぶらかせていた罪に依って物乞いになり下がるのが当然の運命であった。毎日のように路地路地を回って、戸毎に食を乞うべきであった。しかし、そうした考えが若者を支配しているにも拘らず、彼がそうしなかったのは、聖者の同居者である若い娘に、曾て自分が生命を救われた恩義があったからである。聖者は泉に立ち入ることを禁じられたが、これまで通りその傍らの庵に住むことを許された。若者は己が生命の恩人である娘を聖者から引離し、己の幕舎に迎えようと思ったが、娘の諾き入れるところとならなかった。

「聖者にはまだ神から与えられた仕事が残っている。自分は盲いた聖者のためにそれを替って為さなければならない」

娘は言った。

「それはいかなる仕事であるか」

若者が訊くと、

「夜が来ると泉の門を閉め、暁け方が来ると門を開けることである」

娘は答えた。そこで若者は、最後に残されているその仕事を聖者から取りあげることにした。それは泉の門を四六時中開け放しにしておく布告を出すだけでこと足りた。しかし、この布告は数日にして撤回しなければならなかった。毎夜狼災があり、何人かの者が狼にかみ殺されるという事件が起った。聚落の男女は許された水さえくむのを躊躇(ためら)っているくらいであるから深夜泉に近寄る者はなかった。災難を受けたものはいずれも聚落に駐屯している他氏族の兵士たちであった。

気丈な若い首長は深夜泉を見回りに出掛けた。半弓を携えた何人かの兵を連れ、若者は自ら泉の屋蓋に攀登(よじのぼ)って、天窓から泉の内部を除いた。月光は天窓から斜めに下に落ち、その蒼白い光の当たっている池畔に数匹の狼の群れが屯ろしているのが見えた。二匹はわだかまり、三匹は精悍な面を上げて立ち、なお数匹かが辺りをうろつき回っていた。

若者は夜の泉を狼の溜まり場にしないためには、夜が来るともとのように泉の門を閉じなければならぬことを知った。斯くして泉の門を開閉する仕事は再びもとのように聖者の手に返され、実際には聖者に替って娘がそれを受け持った。この頃から若い首長は自分の生命の恩人である娘から思いを逸(そ)らすことはできなくなった。

聚落の男女が神の怒りを怖れないで泉から毎日二杯の水を汲みあげるようになるまでには半年近い日子を要した。二杯ずつ汲みあげても何の祟りもないことを知ると、急に泉は賑わいだした。朝から晩まで甕を捧げた男女の姿が泉の一つの入口にはいって行き、他の一つの口から出て来るのが見られた。しかし、こうしたことが聚落民の全部に依って行われているわけではなかった。依然として一部には泉から一杯の水しか汲まない者も居た。多くは老人たちであったが、彼等は水を汲みに行く時、必ず甕の中に食物を入れて行き、それを聖者の住む庵の入口に供え、そのうえで泉の方へ歩いて行った。そして泉の門をくぐると、曾て祭壇があった箇所に、いまも祭壇があるかのように額ずき、感謝の祈りを捧げてから、神の在す泉へと石の階段を降りて行った。

若者は毎日一回は聚落を回った。初めは彼に怨嗟の瞳を投げる者こそあれ、親愛の情を占める者はなかったが、半歳ほどして事情は全く異なったものになった。若者は聚落民から到るところで心のこもった親しい挨拶を受けた。

聚落の男女は見違えるほど働き者になり、快活になった。そして毎晩のように若者たちはどこかの家に集まって若者たちだけの集まりを持った。歌声が聞こえたり、楽器の音が流れたりした。集まりを持つのは若者たちばかりではなかった。男たちは男たちだけで集まって酒盛を開いた。今までのように酒の醸造を制限する必要はなかったので、いかなる聚会にも酒が運ばれた。

陽のあがっている間は精いっぱい働き、夜は仕事から解放されて楽しく遊ぶということが若い首長のこの国を営む理想であったが、それは僅か半歳にして果たされていると言ってよかった。若者は首長の地位に就いて一歳に足らずして、それまで駐屯していた兵士たちの一団をエニセイ河畔の彼等の帳幕に送り返した。

一年経った頃から、他氏族より来る隊商がこの聚落をさらに明るく賑やかなものにした。水の足りない時代は、他氏族の隊商からは敬遠されていた聚落であったが、いまはそのようなことはなかった。毎日のようにどこらかともなく隊商はやって来て、新たに設けられた市場へとはいっていった。この聚落が産する毛皮や角細工は他氏族の珍しい物産と交換された。

水が二杯になったというそれだけのことで、二つのアラタウ山脈にはさまれた草原の集落は全く異なった聚落になった。裕福にもなり、活気のある事件が幾つか起っていた。ただ一年経った時、一年間を振返ってみると、これまでこの聚落が持たなかった事件が幾つか起っていた。姦通が二件、窃盗が七件、刃傷沙汰が十三件―これが若者がさばいたこの聚落の新しい事件であった。こうした事件を取り調べている際、若い首長は、全く自分の知らなかった小犯罪の幾つかが聚落で行われていることを知った。一つは一人一日甕二杯の水が三杯にも四杯にもなっていることであった。勿論こうしたことをやってのけるのは聚落民の総てではなく、極く一部の若者たちの間のことであったが、ある若者の如きは朝から晩まで何回となく泉に通い、それによって得た水を他氏族から来た商人たちに売り捌いていた。そうした水を買うのは商人たちばかりではなく、聚落民の中にも居た。そしてこうした事件の裁きに於て若い首長を最もてこずらせたのは、水の引換券がいつか自然に用いられるようになっていることであった。それは羊皮を掌大に断ち切ったものであったが、それ一枚が甕一杯の水に相当しており、ある者も如きはそれを何十枚、何百枚も所有していた。初めは一日二杯の水を汲むことができるのに、何らかの理由で一杯しか汲まなかった場合、みすみす一杯分の水の権利を消失することになるので、それに対する対策として誰かが考え出したものであったが、それが今は広く一般に行われており、水に関する限り富める者も貧しい者も生まれていた。中にはこのさき半歳分の権利をさえ失っている者もあった。

若者はこうしたことに対する対策として、再び泉番の聖者を入口の坐処に坐らせることにした。たとえ盲人であっても、そこに泉の番人が居ないより居る方がいいと思ったからである。しかし、これは余り効果はなかった。聚落の若者たちにとっては、今となっては盲人の泉番がそこに坐っていようがいまいが同じことであった。泉も聖者も曾て持っていた尊厳と権威を完全に失っていた。

それからさらに半歳経ってみると、その半歳の間に姦通は一挙に十数件にはねあがり、新たに二件の殺人事件が起っていた。刃傷沙汰、窃盗事件となると、正確な数は出せないほど多かった。が、それよりも若い首長を当惑させたのは淫靡(いんび)な空気が聚落中を覆い出したことであった。若い男女は夜毎草原に集まって踊ったが、そこで行われる踊も、歌われる歌も淫らなものばかりであった。大人たちの中に、こうした風潮を顰蹙(ひんしゅく)する者も一部にあったが、大部分の大人たちは若者たちを批判する資格は持っていなかった。彼等自身すっかり淫靡な空気に染まっていたからである。

若者が首長として二年近くを過した時、この聚落は突如として草原を接している他氏族と事を構えるに到った。こうしたことに立ち到った原因は二つあった。一つはこちらの若者が向うの商人を殺して商品を奪ったことであり、もう一つはこちらの聚落民の妻が、向うの若者と駆落ちしたことであった。二つとも二年前には想像もできぬ事件であった。

交渉はうまく纏まらなかった。何と言ってもこちらの若者が向うの商人を殺しているので代償として向うの要求を諾かなければならなかった。が、しかし、こちらにしても、向うの若者に連れ去られた聚落民の妻は返してもらわねばならなかった。相手はそれに応じなかった。

この聚落の若者たちは初めて兵として草原を出て行ったが、何日かして十分の一ほどの僅かな人数になって命からがら逃げ帰って来た。若者たちは兵として訓練を受けるようになって日が浅かったので、極めて当然な結果であるといえた。戦闘はこれだけで終ったが、そのためにこの聚落は北側の山脈の麓の草原を大きく相手方に割譲しなければならないことになった。

若い首長はこうした屈辱に耐えていることはできなかった。彼は曾て自分が首長の地位に就く時応援を求めたように、こんどもまた自分が育ったエニセイ上流の帳幕に急を告げた。

若者はこんどは聚落中の男という男を動員し、それを草原の一ヶ所に集めて、間もなく派せられて来た救援の大兵団の中に繰入れた。こんどは若い首長自ら陣頭指揮に立った。

戦闘は月余に亙って、何ヶ所かで行われ、いずれもこちら側の大捷に帰した。若者は先頭にかけては優れた指揮者であり、勝因という勝因はいつも彼が作っていた。

若い首長が敵方の降を容れて、最初の凱旋部隊として聚落に帰って来た時、部隊を迎えたのは女たちばかりであった。こんどの戦闘でも男たちの大半は斃れていたので、女たちは己が夫や息子の姿を探し出すことで血眼になり、感性や号泣の声が部隊の到るところで起った。

その日、若い首長は聚落全部を、あとからはいって来る兵団の歓迎会場にするという布告を出した。こんどの勝利は全くそれらの兵団の力に負っていたので、首長としてはできるだけの感謝と慰労の念をこめた戦捷祝の宴を、大々的に張らなければならなかった。聚落の男たちの数は少なくなっていたが、それでも戦捷気分は聚落全体を覆っていた。夜が来ないうちから聚落民は酒を飲み、あちこちの路地から得体の知れぬどよめきや喚声が起っていた。人が酩酊しているというより聚落全部が、家も路地も辻も酩酊していた。後続の兵団から使者が来た。兵団が聚落にはいるのは深夜になる模様であるということだった。

若者は意気軒昂であったが、全身に刀傷を受けていた。若者は聖者と一緒に暮らしている娘にこんども傷の手当をしてもらいたいと思った。若者は娘を己が幕舎に招んだ。娘は若者の体を、曾てそうしたように薬草で処理した。若者は傷の手当を受けながら、娘の手の動きにこの世のものならぬ優しさを感じた。愛以外にこのような優しさがあろうとは思われなかった。

若者は生命の恩人であるということでこれまで抑制していた娘への愛が、この時堰を切って激しく流れ出すのを感じていた。若者はどんなことをしても娘を己が帳幕に停めおこうと思った。そうした若者の心を知って、娘は言った。

「自分には大切な仕事がある。神在す泉の門を、聖者に替って開けたり閉めたりしなければならぬ。いまも自分はその泉の門の鍵をもっている」

娘は小さい長方形の鏃のようなものを上衣の内懐から土地出して若者に示した。胸の脹らみが若者には妖しく見えた。

若い首長はそうした娘が特殊な娘に見えていた。未だに泉の神の存在を信じ、鍵を預かることを神から与えられた使命であると思いこんでいる。しかも、愛としてしか受取れぬ何とも言えぬ優しさで、二度までも自分の傷の手当をしてくれているのに、自分の要求に対しては一顧だにしないでいる。

「今宵は余にとっては特殊な夜である。戦闘に勝ってこの聚落に凱旋した夜である。今宵一夜だけ、汝はここに留まっていなければならぬ」

女はきっと眉をあげた。その眉をあげた顔もまた若者には特殊に見えた。異様な美しさだった。

「私は死を以てしても、今宵ここに留まれという貴方の要求を退けなければならぬ。門を閉めることは私の定められた掟であり、聖者は神の心に従ってそれを為している。私が鍵を以ているのは、私が進退の不自由な聖者の手となり足となっているからに過ぎない。かつて門を閉めない夜が何夜かあった。神の怒りは忽ちにして狼災という形で起ったではないか。神は誰にも夜の泉から水を汲むことを許されないのである。今宵ここに留まっていることはできぬ。なぜなら、深夜この聚落にはいって来る兵団は泉に殺到するに違いないからである。私はその前に泉の門を閉めなければならぬ」

若者の耳にはもはや娘の言葉ははいらなかった。若者は娘を力ずくで己が寝室に押し入れ、自分もそこにはいって行った。

若者は娘を思い通りにしたあとで、汝はもう自分の許からどこへも逃げられぬだろうと言った。すると娘は悲しそうに涙に濡れた顔をあげて、

「わたしもそう思っている。さっきから貴方の許から逃れて行きたいと思っているが、それができないのだ」 それから娘は小さい卓の上に置いてある泉の鍵を示しながら、

「カギはそこにある。わたしはそれをもってここを出て行かねばならぬ。さっきから何回も何回もそう思っている。が、それができないのだ。貴方によって与えられた愛の快楽を打ち切ることは今のわたしには至難なことだ。死を選ぶ方がずっと易しいに違いない」

いつか帳幕の外には深い夜の帷が幾重にも降り、聚落の騒擾は昂まって、群衆のどよめきが聞こえたり、太鼓の連打音が聞こえたりしている。それからまた何刻かが過ぎた。夥しい数の兵馬の嘶きが聚落の夜を重く埋め始めた時、娘はわれに返って、弾かれたように若い首長の腕から逃れると、鍵をもって帳幕を出た。泉の門を閉める時刻はとうに過ぎていた。

娘は必死に走った。聚落の中の曲がりくねった坂道を転ぶように駈けた。もし娘の駈ける姿を見ていた者があったなら、物の怪以外の何ものでもないと思ったに違いない。魂だけが娘の肉体から飛び出して飛んでいるようなそんな駈け方であった。

娘は泉に近づいた時、絶望的な声をあげた。泉は何百頭かの軍馬に取り巻かれていた。

娘は泉の入口に立ち塞がろうとして、次から次に泉にはいって行く兵たちに突き飛ばされた。門を閉めるなどということは思いもよらなかった。娘はいたずらに泉の周囲を駈け回り、その挙句の果に泉の屋蓋に登って行き、そこの天窓から泉の内部を覗いた。泉は毎日のように見ている泉とは全く違っていた。この夜も、曾て若者が何匹かの狼を見た夜と同じように、月光は天窓から下に落ちていた。娘は初め己が眼を疑った。泉はすっかり水を汲みあげられてしまっていた。そして底に沈んでいた大きな石を露出し、その石の上には何人かの兵が飛び移って、そこからその周囲の残り少ない水を汲みあげていた。兵たちが載っていた石は、娘の眼には青く見えた。月光の加減でそう見えるのかと思ったが、そうではなかった。すっかり水の面より高くなっている、毎日のように聚落の男女が踏んでいる池辺の石畳はそのような色には見えなかった。ただ一つ泉のまん中に置かれている大きな扁平な石だけが青く見えているのである。月光でも吸っているような冴え返った鮮やかな青さである。

その時である。娘は何人かの兵を載せたまま、その青い大きな石がゆっくりと揺らぐのを見た。兵たちは申し合せたように、両手をあげて宙間にひらひらさせながら、青い石から滑り落ちないように平均をとっている。そうした情景が眼にはいったのも瞬間のことで、石が大きく傾いたと思った時は、すでに兵たちの姿はなかった。娘は見た、みるみるうちに青い石をその中に抱きとるようにして、水が溢れて来るのを、その水嵩の増し方はただごとではなかった。あっという間に青い石は水中に没し、池辺の石畳のところまで水はふくれあがり、すぐそれも水の中に埋めた。出口と入口にある二つの階段に群がっていた兵たちの声であろうか、悲痛な人間の叫びが娘にはひどく無力なものとして聞えた。娘が泉の屋蓋を滑り降りた時、今まで自分が登っていた泉の屋蓋が生きもののようにゆらゆらと大きく揺れ動くのを見た。噴出する水が泉の屋根まで届く速さは信じられぬものであった。

娘は走った。娘は聖者と共に住んでいる庵の方へ行こうとしたが、そうした行先の選択をしている暇はなかった。どこでもいいから少しでも高処に逃れなければならなかった。水の流れる音か、水が噴き出す音か判らなかったが、どこかで凄まじい音がしていた。

夥しい数の馬の群れが、嘶き、騒ぎ、動き始めていた。娘はしかし、再び聖者の庵を目差そうとした。聖者に鍵を渡すことによってこの泉の異変を食いとめることができるかも知れないと思ったのである。が、娘は途中まで行って引き返さなければならなかった。行く手には何本もの水勢の早い川ができており、しかも刻々川幅は広くなりつつあった。その頃から月は酸漿(ほおずき)色の異様な赤さを帯び、遠く近くありとあらゆる生きもののけたたましい叫びが、草原の到るところから聞こえ始めていた。

二つのアラタウ山脈にはさまれた盆地を、泉から噴き出す水が全く埋め尽くしてしまうには五ケ月の日子を要した。この盆地の集落が水底に沈んだことは言うまでもないが、そこに住んでいた人々もまた水の底に沈んでしまったのであった。押し寄せる水の量が多く、勢が烈しかったことと、聚落の小丘陵の重なり合っている地帯にあって、人々は高処へ高処へと逃れているうちに、すっかり他の低地を水に占領され、結局は最後に逃場を失って、水の餌食とならなければならなかったのである。若者が聚落の首長の地位に就いてから二年半しか経っていなかった。

盆地いっぱいに湛えられた時、西南の大きな丘の一角が崩れた。殆ど信ずることができぬような崩れ方だった。一瞬にして丘の半分は欠けてしまったのである。そしてその口から水が流れ出すようになって、初めて盆地の水は他に対してそれ以上侵略することを中止した。

しかし、この大異変にも拘らず、極く僅かではあるが生き残った人々があった。盆地いっぱいを水が埋め、もうそれ以上水位が高くならなくなった時、新しく出現した大湖の岸に三人の男と二人の女が立っていた。男の一人は聖者であった。盲いている聖者がどうして生き残ることができたか理解に苦しむことだが、ともかく彼は生き残ったのである。そして彼は口の中で相変わらず誰にも判らぬ同じことを呟いていた。他の生存者にもそれは意味ある言葉とは聞こえず、異変のために気の触れた老人の戯言としか受けとれなかった。生存者はみな他の氏族の男女であった。しかし、その中の一人の中年の女はふと聖者の呟きに耳を傾けて、この老人が何を言っているのかを知った。老人は「青い石に触るな、青い石は神の石」と繰り返しているのであった。何年も、何十年も前から、唖で聾で盲いている老聖者が痴呆のひとつ覚えとして毎日のように呟いていたのはこの言葉だったからである。女はアルタイ山中のある少数民族の出で、老聖者の言葉は恐らくその民族の言葉だったのであろう。

これまで綴って来た説話がその生成を物語っている湖は現在のキルギス共和国にあるイシク・クル湖で、天山山中に匿されている琵琶湖の十倍ぐらいの大きさの湖である。説話はその湖の一つの流出口についても語っているが、それは現在チュウ渓谷を形成して、その流域に多くの都邑を作っているチュウ川である。尤もこのチュウ川は昔は湖から流れ出していたが、いまは湖のすぐ傍らに流れを持ちながら湖からは流れ出してはいない。こうしたチュウ川の変化については考古学者たちは天山山系から流れ出す土砂の堆積と移動によって説明しようとしている。

イシク・クル湖は玄奘の『大唐西域記』には熱海、鹹海(かんかい)、大清池などの名で登場して来る。不凍湖であり、塩分を含み、水の透明度が高いからであろう。因みにこの湖の持つ塩分の分析からこの湖の生成年代を見ると、ざっと十万年の昔のことになる、とロシアの考古学者は記している。問題は十万年という科学が計算によって生み出した大きい数字を信ずるか、往古からイシク・クル湖畔の住民の間に伝承されている一篇の説話を信ずるかだが、それは人それぞれに任せるより仕方がないことのようである。