南海トラフ30年以内に起きる確率80%は水増し

社民党の機関誌「社会新報」1月30日号のコラム「偏西風」に南海トラフの発生確率「80%」には懐疑的議論があると書いてあった。政府の地震調査委員会は1月13日に、30年以内に起きる確率を「80%」に引き上げたが、地震の確立を割り出す算出方法は一般的には「単純平均モデル」というものを使うが、南海トラフだけは「時間予測モデル」を使用しているのだそうだ。南海トラフの発生確率を「単純平均モデル」で算出すると、30年確率は「20%程度」にまで、下がるとの見方もある。東日本大震災後の専門家会合では地震学者と防災学者の対立があり、発生確率を下げることに対して防災学者側が「防災予算が減る」などと強く抵抗しているというのだから驚いた。これって意外と知られていないことではないだろうか。コラムでは「確立を問わず備えの重要性は変わらない」「すべての基本は正しく恐れることだろう」と締めくくっている。

このニュースをスクープしたのは東京新聞の小沢慧一記者だった。プレジデントのインタビューに「『南海トラフの発生確率が水増しされている。その数字、意味ないよ』って、取材先の名古屋大学・鷺谷威教授(地殻変動学)から聞かされたときは耳を疑いました」と話している。鷺谷教授は「南海トラフの確率だけ『えこひいき』されている」として、こう答えた。「他の地域とは違う計算式を使っているから、全国で統一された計算式を使うと、確率は20%に落ちるんだよ。地震学者たちはあれを『信頼できない数値』だと考えている。あれは科学と言ってはいけない」

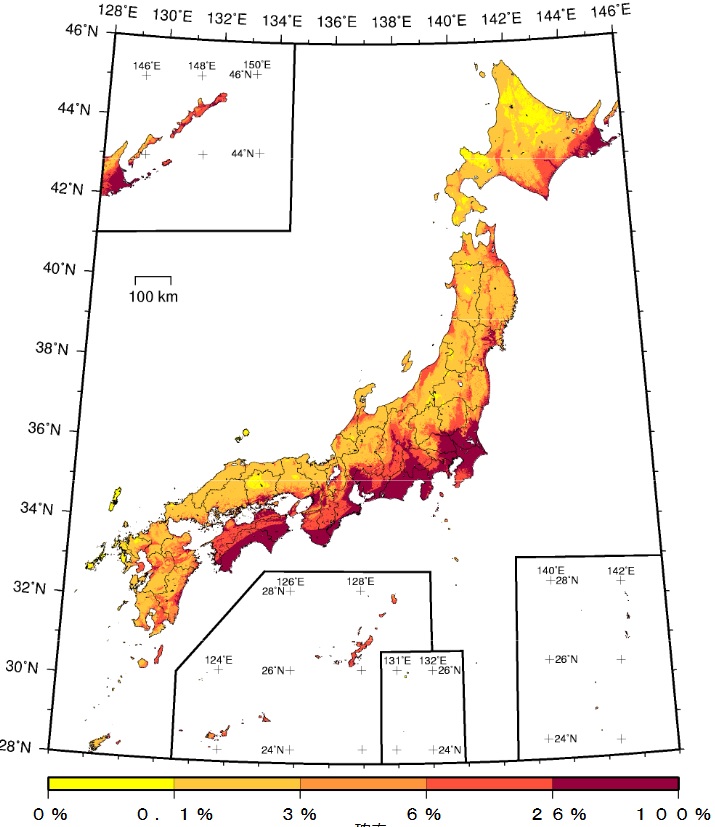

人が感じるほどの地震が起きるとNHKは番組をニュースに切り替える。いつも違和感を覚えるのは、地震の研究者が出てきて、「今回の地震は南海トラフとは関係ない」などと評価することではないだろうか。南海トラフと関係があろうがなかろうが、国民の関心は本格的な地震がその地方を襲うのかどうかということだろうと思う。文科省の地震調査研究推進本部(地震本部)は2013年に東海から四国にかけて、「マグニチュード8~9の巨大地震が、今後30年以内に発生する確率は60-70%」と公表している。今は80%になっている。これが南海トラフ地震の発生確率である。この推進本部はもともとは「地震予知」という推進本部だったものが、阪神淡路を契機に「予知」はできないとなり、看板を架けかえた組織である。最初に発生確率を発表したのは2001年だった。南海トラフと首都直下型地震に関心が集まり、南海トラフに対して「時間予測モデル」が採用された。南海トラフ以外には「単純平均モデル」が採用されている。地図は「全国地震動予測地図」。濃赤は26-100%。濃橙は6-26%。その下は6%以下。なんとなく「安心感」を与える。赤が濃い地域は南海トラフ地震、首都直下地震、根室沖のプレート間巨大地震(千島海溝)の予測。つまり地震=南海トラフという常識が国民に刷り込まれている。実際に1970年以降起きた大地震はほとんどが色の薄い地域で起きているのだ。地震学者の研究成果は、実際に起きた地震の予測にほとんど役立っていないことが一目瞭然としているのだ。

問題の時間予測モデルは、大地震によって地殻が隆起する現象を発生確率の応用したもの。たまたま、地震の前後の高知県室戸の港の深さを記録した資料がみつかった。南海トラフは過去100年単位で起きて来たと推測され、過去の昭和南海地震(1946)、安政南海地震(1854)、宝永地震(1707)の近くの隆起の度合いに応じて、次の地震のサイクルが計算できると想定した。宝永地震の隆起が1.8メートルで、安政が1.2メートル、そして昭和が1.15メートル。これをもとに推計すると次の大地震は2034年ということになる。時間予測モデルの弱点は、まず「観測地点」が日本に一カ所しかないこと。次いで、江戸時代の水深をどう測ったか、港のどこを測ったかが明確でない。さらに室戸港は度々、浚渫をしたという記録があり、記録そのものの信ぴょう性が問われることも分かっている。時間予測モデルの採用は発生確率を高めることができるという役人にとって大きな利点があった。危険性を煽ることで、防災対策を促すことを「脅しの防災」というらしい。 (萬晩報主宰 伴武澄)